La cultura siciliana, e in particolare quella palermitana, è ricca di frasi e proverbi che riflettono la saggezza popolare accumulata nel corso dei secoli. Questi detti non sono solo espressioni linguistiche, ma rappresentano anche un modo di vedere la vita, il mondo e i rapporti umani attraverso una lente tipicamente siciliana. Le parole usate nei proverbi palermitani sono spesso colorite, vivide e intrise di un umorismo acuto, rivelando la profondità delle tradizioni e delle esperienze di una comunità. Attraverso questi motti, tramandati di generazione in generazione, si può cogliere l’essenza della cultura palermitana, fatta di saggezza, ironia e un forte legame con la terra e le proprie radici. Di seguito, esploreremo alcune delle più celebri frasi e proverbi palermitani, scoprendo il loro significato e il contesto in cui vengono utilizzati.

INDICE:

>> Cònzala comu vo’ ca sempri cucuzza è

>> I guai ra pignata i sapi a cucchiara c’arrimina

>> Addina chi camina, s’arricuogghi ca vuozza china

>> Austu e riustu è capo r’invernu

>> Na botta a la utti e na botta a lu timpagnu

>> Megghiu u tintu canusciutu ca u buonu a canusciri

>> U bonghiornu si viri ra matina.

>> L’occhiu ru patruni ngrassa u cavaddu

>> Sunnu “u lazzu e a strummula

>> U picca abbasta, assai assuviecchia

>> Mancia ru to mancia e ru to’ saziatinni

>> Nuddu si pigghia si nun s’assumigghia.

>> U cavaddu bonu si viri a cursa longa

>> Voli a ‘utti china e a muggheri ‘mriaca

>> Tantu va a quartara all’acqua ca si rumpi o si ciacca

>> Nun ‘nquitari u cani chi duormi

>> N’signati l’arti e mettila ra parti

>> Ti manciasti lu sceccu e ti cunfunni pi la cura

>> A spusa maiulina un godi la curtina

>> A casa capi quantu voli u patruni

CÒNZALA COMU VO’ CA SEMPRI CUCUZZA È!

“Cònzala comu vo’ ca sempri cucuzza è” è un detto che si traduce in italiano come “condiscila come vuoi, è sempre zucchina”. È una frase che riflette una saggezza popolare e che sottolinea l’inevitabilità della natura intrinseca delle cose. L’origine di questo detto si radica nelle abitudini alimentari della Sicilia, dove la cucuzza (zucchina) è un ingrediente comune e spesso utilizzato nelle cucine locali.

La zucchina, pur essendo versatile e presente in molte ricette, è nota per avere un sapore delicato che alcuni potrebbero considerare insipido. Il detto suggerisce che, non importa quanto si tenti di migliorare o cambiare qualcosa (o qualcuno) con condimenti o sforzi, la sua essenza rimarrà la stessa. In altre parole, ci sono situazioni o persone che, nonostante gli sforzi, non cambiano o non migliorano.

Questo modo di dire è nato dall’osservazione che, anche se si aggiungono spezie o condimenti alla zucchina, essa manterrà il suo sapore caratteristico. Metaforicamente, il proverbio viene utilizzato per indicare che non si possono ottenere risultati diversi da ciò che è intrinsecamente presente. È un’espressione che invita ad accettare la realtà delle cose così come sono, riconoscendo che ci sono limiti a quanto si possa modificare o influenzare.

I GUAI RA PIGNATA I SAPI A CUCCHIARA C’ARRIMINA!

“I guai ra pignata i sapi a cucchiara c’arrimina” è un detto che si traduce letteralmente in “i problemi della pentola li conosce solo il cucchiaio che mescola il suo contenuto”. È un proverbio che riflette la saggezza popolare e sottolinea come solo chi è direttamente coinvolto in una situazione sia veramente a conoscenza di tutti i dettagli e le sfumature di quella circostanza.

L’origine di questo detto è radicata nella cultura siciliana, dove i proverbi rappresentano una parte fondamentale dell’eredità culturale dell’isola. Essi sono espressioni di saggezza popolare che un tempo fungevano da vere e proprie regole di vita, aiutando le persone ad affrontare le difficoltà quotidiane e a commentare situazioni e persone.

In senso figurato, il detto suggerisce che solo chi è intimamente coinvolto in una questione o in un problema può comprenderne appieno la complessità e le implicazioni. È un promemoria del fatto che spesso gli osservatori esterni possono avere solo una comprensione superficiale degli eventi, mentre chi “mescola” attivamente ha una percezione più profonda e completa.

Questo proverbio è un invito a riconoscere l’importanza dell’esperienza diretta e a rispettare la conoscenza interna che le persone hanno delle loro proprie situazioni. È anche un monito a non giudicare frettolosamente basandosi su informazioni incomplete o esterne. Inoltre, può essere interpretato come un incoraggiamento a essere empatici e a cercare di comprendere le prospettive altrui prima di esprimere giudizi o prendere decisioni.

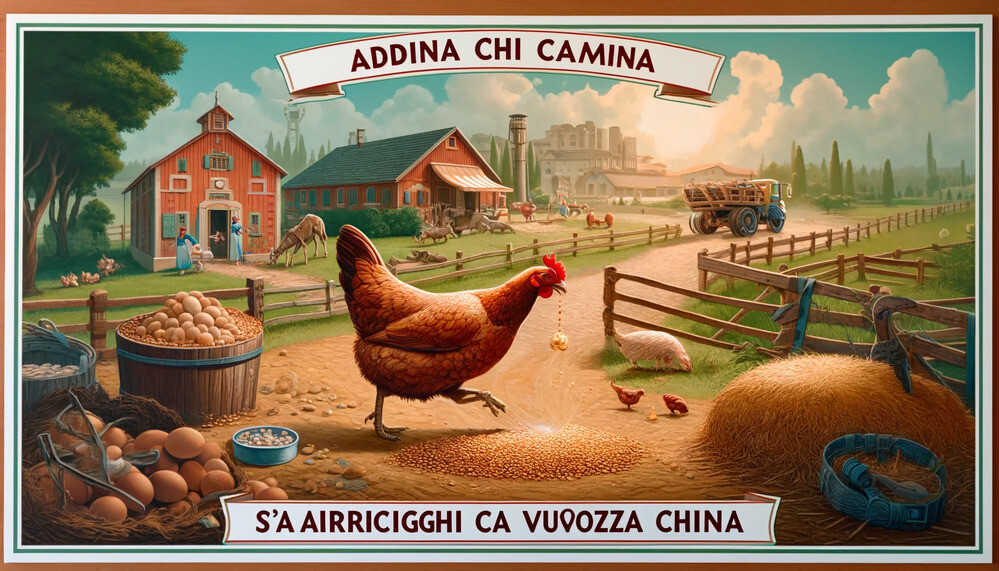

ADDINA CHI CAMINA, S’ARRICUOGGHI CA VUOZZA CHINA!

“Addina chi camina, s’arricuogghi ca vuozza china” è un’espressione che incarna la saggezza popolare e si traduce in “la gallina che va in giro nell’aia ritorna al pollaio con il gozzo pieno e sazia”. È un proverbio che esorta all’azione e all’iniziativa, suggerendo che solo attraverso l’attività e lo sforzo si possono ottenere risultati soddisfacenti.

L’origine di questa frase risale alla vita contadina della Sicilia, dove la gallina è spesso protagonista di detti e proverbi. In un contesto agricolo, la gallina che si muove attivamente nell’aia è in grado di trovare più cibo e quindi di tornare al pollaio sazia; è quindi un invito a essere proattivi e a non aspettare passivamente che le opportunità arrivino da sole.

In senso figurato, il detto si riferisce alla necessità di essere attivi e impegnati nella vita per raggiungere i propri obiettivi. È un monito contro la pigrizia e l’inattività, ricordando che chi si impegna e si muove, anche se lentamente, alla fine raccoglierà i frutti del proprio lavoro.

Inoltre, il detto può essere interpretato come un incoraggiamento a sfruttare le opportunità che si presentano. Proprio come la gallina che esplora l’aia trova più cibo, così le persone che si impegnano e si mettono in gioco nella vita possono cogliere le occasioni che altrimenti sarebbero perse.

AUSTU E RIUSTU È CAPO R’INVERNU!

“Austu e riustu è capo r’invernu” è un detto che si traduce in “agosto e settembre è principio d’inverno” e riflette un’ osservazione meteorologica comune in Sicilia, che segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale. Questo proverbio siciliano indica che i primi grandi temporali che si verificano tra agosto e settembre rappresentano la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

L’origine di questo detto è profondamente radicata nella cultura e nella parlata popolare siciliana. In Sicilia, la suddivisione del tempo in due parti principali, “lu mmernu” o “mmirnata” (l’inverno) e “l’astati” o “stasciuni” (l’estate), è una pratica comune. Il detto suggerisce che le prime avvisaglie dell’autunno, e non dell’inverno come potrebbe sembrare, iniziano già in agosto e settembre.

In senso più ampio, il proverbio può essere interpretato come un promemoria della ciclicità delle stagioni e della natura in generale. È un invito a prepararsi per i cambiamenti imminenti e a riconoscere i segni del tempo che avanza. Inoltre, può essere visto come un monito a non lasciarsi ingannare dalle apparenze: anche se agosto e settembre possono ancora offrire giornate calde e soleggiate, la natura si sta già preparando per l’arrivo dell’autunno con i suoi cambiamenti climatici.

NA BOTTA A LA VUTTI E NA BOTTA A LU TIMPAGNU!

“Na botta a la vutti e na botta a lu timpagnu” si traduce in “un colpo alla botte e uno al coperchio” e descrive una persona che, nell’esercizio delle proprie attività, agisce in maniera ambigua, senza il coraggio di scegliere una linea definita, nel tentativo di lasciare contenti tutti. Questa espressione mette in luce l’importanza dell’equilibrio e della diplomazia, ma anche il rischio di non prendere posizioni chiare.

L’origine di questo detto è legata alla cultura popolare siciliana, in particolare alle tradizioni palermitane. La botte e il coperchio sono metafore per le diverse parti o aspetti di una situazione. Dare un colpo a entrambi significa cercare di bilanciare l’azione in modo da non favorire troppo un lato rispetto all’altro.

In senso figurato, il detto può essere interpretato come un avvertimento contro l’incapacità di prendere decisioni decise. Mentre può sembrare vantaggioso cercare di accontentare tutti, questo comportamento può portare a confusione e mancanza di direzione. Il detto suggerisce che, talvolta, è necessario avere il coraggio di fare scelte definitive, anche se ciò potrebbe non piacere a tutti.

“Na Botta a la vutti e na botta a lu timpagnu” è un’espressione che invita a riflettere sull’importanza dell’integrità e della coerenza nelle proprie azioni, ricordando che cercare di accontentare tutti può portare a risultati insoddisfacenti e a una mancanza di rispetto per le proprie convinzioni.

MEGGHIU U TINTU CANUSCIUTU CA U BUONU A CANUSCIRI!

“Megghiu u tintu canusciutu ca u bonu a canusciri” è un detto siciliano che esprime la preferenza per il male noto, rispetto a quello sconosciuto. È espressione che riflette una certa prudenza nel valutare le persone e le situazioni, suggerendo che è meglio affidarsi a qualcuno con difetti noti piuttosto che rischiare con qualcuno che, pur sembrando buono, potrebbe rivelarsi peggio.

Le origini di questo detto sono radicate nella cultura popolare siciliana, che spesso valorizza l’esperienza e la conoscenza diretta delle persone nel contesto delle relazioni sociali. La saggezza popolare siciliana è ricca di proverbi che offrono consigli pratici basati su osservazioni ed esperienze di vita quotidiana.

In termini più ampi, il detto può essere interpretato come una cautela nei confronti del cambiamento e dell’ignoto. La resistenza al cambiamento è un tema comune in molte culture, dove il familiare e il provato sono spesso preferiti all’incertezza del nuovo. Questo approccio conservatore può essere visto come un modo per proteggersi da potenziali delusioni o pericoli non ancora conosciuti.

U BONGHIORNU SI VIRI RA MATINA!

“U bongiornu si viri ra matina” è un proverbio siciliano che si traduce letteralmente in “il buongiorno si vede la mattina” e suggerisce che la qualità e il successo di un’attività o di un’impresa possono essere previsti fin dai suoi esordi. Questo detto enfatizza l’importanza di un buon inizio, indicando che le prime impressioni o risultati sono spesso indicativi del percorso futuro.

Le origini di questo detto sono profondamente radicate nella cultura siciliana, che attribuisce grande valore all’inizio delle cose. In Sicilia, come in molte altre culture, si crede che un avvio positivo possa portare a risultati favorevoli. Questo modo di dire riflette la saggezza popolare che si basa sull’osservazione e l’esperienza, suggerendo che i primi segni di un’attività sono cruciali per determinarne il successo.

Inoltre, il proverbio può essere interpretato come un incoraggiamento a prestare attenzione e a mettere impegno fin dall’inizio di un progetto. È un promemoria che le azioni iniziali e le prime decisioni hanno un impatto significativo sul risultato finale. Pertanto, “U bonghiornu si viri ra matina” serve come un monito a non sottovalutare l’importanza di un buon inizio e a riconoscere che le prime fasi di qualsiasi impresa sono fondamentali per il suo sviluppo e il suo esito.

CU L’OCCHIU RU PATRUNI NGRASSA U CAVADDU!

“Cu l’occhiu ru patruni ngrassa u cavaddu” è un proverbio siciliano che si traduce in “con l’occhio del padrone ingrassa il cavallo”, e significa che nessuno si prende cura di qualcosa quanto il suo proprietario. Questo detto sottolinea l’importanza della supervisione personale e dell’attenzione diretta per garantire il benessere e la prosperità di un’impresa o di una proprietà.

Le origini di questo proverbio sono radicate nella cultura agraria, dove la presenza attenta e costante del padrone assicurava che gli animali e i campi fossero ben curati. In Sicilia, una regione con una ricca storia agricola, questo detto rifletteva la realtà quotidiana dei proprietari terrieri che vigilavano personalmente sulle loro terre e sul bestiame.

Il detto può anche essere interpretato in un contesto più ampio, suggerendo che l’impegno personale e l’investimento emotivo sono essenziali per il successo di qualsiasi attività. “L’occhiu ru patruni ngrassa u cavaddu” è quindi un monito a non trascurare ciò che si possiede e a riconoscere che la cura e l’attenzione personali sono spesso la chiave per ottenere i migliori risultati.

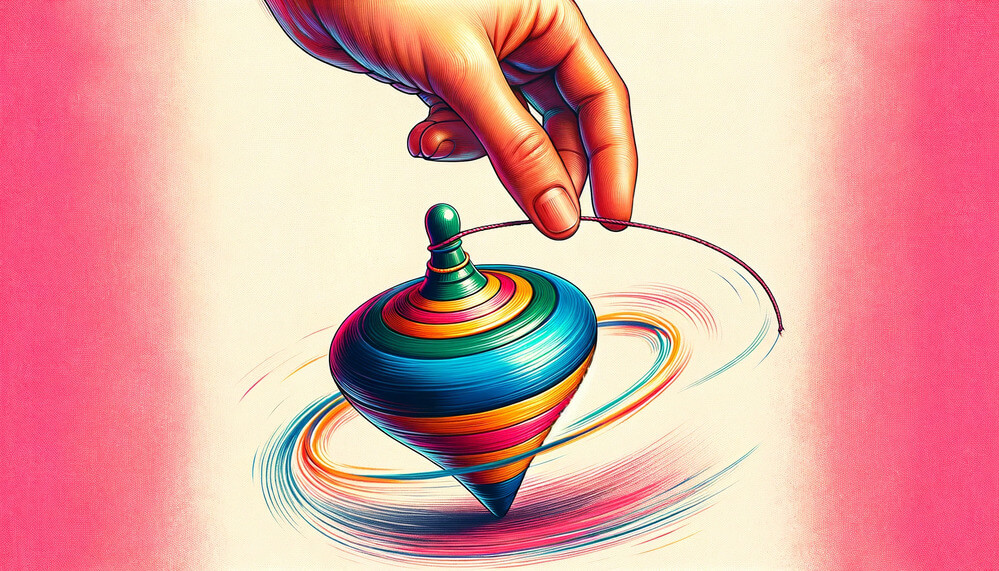

SUNNU U LAZZU E A STRUMMULA!

“Sunnu u lazzu e a strummula” (sono come il laccio e la trottola) è un detto che si riferisce a due persone che sono inseparabili e stanno sempre insieme, proprio come il laccio è essenziale per la trottola per girare e mantenere l’equilibrio. Questa espressione siciliana mette in luce l’interdipendenza e la stretta connessione tra due individui, simile al rapporto tra la trottola e il suo laccio, dove uno non può funzionare senza l’altro.

Le origini di questo detto risalgono ai tempi antichi in Sicilia, dove la trottola era un passatempo comune. Il laccio, utilizzato per far girare la trottola, rappresenta l’azione necessaria per avviare e mantenere il movimento, proprio come in una relazione stretta, dove l’impegno reciproco mantiene il legame attivo e saldo.

In termini più ampi, il proverbio può essere visto come un riconoscimento del valore della collaborazione e della complementarità. In una società che valorizza l’indipendenza, questo detto ricorda che ci sono momenti in cui l’essere uniti e lavorare insieme è più efficace che agire da soli. “Sunnu ‘u lazzu e a strummula” celebra quindi l’importanza dell’armonia e della cooperazione tra le persone.

BANNERA RI CANNAVAZZU!

L’espressione siciliana “bannera ri cannavazzu”, che letteralmente significa “bandiera di stracci”, è utilizzata in modo dispregiativo per descrivere una persona che cambia spesso o facilmente idea sulle cose, o che non sa prendere una posizione decisa. Questo modo di dire si rifà all’italiano “voltabandiera”, che ha un significato simile.

L’origine di questa espressione è affascinante e risale al latino basso. Il termine “cannavazzu” deriva dal latino “cannabàtium” e “canevàsium”, che a loro volta provengono da “cannabis”, ovvero canapa. Questa affinità morfologica e fonetica tra i termini siciliano e latino è così stretta da suggerire che l’influenza di altre lingue romanze come il provenzale “canebàs”, il francese “canevas” o lo spagnolo “canamazo” sia stata solo parziale.

In origine, “cannavazzu” indicava uno strofinaccio, ma nell’uso comune siciliano ha assunto un senso dispregiativo, diventando un insulto per indicare una persona senza dignità, che non mantiene la parola data o che ha comportamenti poco corretti. La trasformazione di questo termine da un oggetto materiale a un insulto riflette la ricchezza e la coloritura del dialetto siciliano, che spesso adotta espressioni vivaci e originali.

La “bannera ri cannavazzu” quindi, come bandiera fatta di stracci, rappresenta metaforicamente una persona che non ha un colore, un’identità o una posizione ferma e definita, cambiando continuamente come i pezzi di stoffa di diversi colori che compongono una bandiera di stracci.

U PICCA ABBASTA, ASSAI ASSUVIECCHIA!

Il proverbio siciliano “U picca abbasta, assai assuviecchia” esprime una filosofia di vita incentrata sulla moderazione e sull’apprezzamento di ciò che si ha. Tradotto letteralmente significa “Il poco basta, il molto è superfluo”. Questa espressione invita a valorizzare la semplicità e a riconoscere che spesso ciò che abbiamo è sufficiente per la nostra felicità e benessere.

Le origini di questo proverbio si perdono nella tradizione orale siciliana, ma riflettono un atteggiamento comune in molte culture che prediligono la modestia e la contentezza rispetto all’accumulo eccessivo di beni materiali. In un mondo dove l’abbondanza e il consumismo sono spesso considerati sinonimi di successo, questo detto ci ricorda che la vera ricchezza sta nella capacità di essere soddisfatti con ciò che si possiede.

Il proverbio può anche essere interpretato come un monito contro l’avidità e l’insaziabilità, suggerendo che il desiderio di avere sempre di più può portare a una sorta di “intossicazione” spirituale, dove l’eccesso diventa un peso piuttosto che una benedizione.

In termini storici, la saggezza popolare siciliana ha sempre dato grande importanza ai proverbi, utilizzandoli come strumenti di insegnamento e di trasmissione dei valori culturali. “U picca abbasta, assai assuviecchia” è quindi un esempio di come il linguaggio e la cultura popolare possano offrire intuizioni profonde sulla vita e sul modo di vivere.

CU AVI LINGUA PASSA U MARI!

Il proverbio siciliano “cu avi lingua passa u mari”, che si traduce in italiano come “chi ha la parlantina può attraversare anche il mare”, esprime l’idea che una persona dotata di abilità oratoria e di persuasione possa superare qualsiasi ostacolo. Questa espressione riflette la saggezza popolare siciliana e sottolinea l’importanza della comunicazione efficace.

L’origine di questo detto risiede nella cultura siciliana, una terra ricca di storia e tradizioni. La Sicilia, essendo un’isola, ha sempre avuto un rapporto speciale con il mare, che rappresenta sia un confine che un ponte verso altre culture. In questo contesto, il “mare” può essere interpretato metaforicamente come le sfide della vita o come barriere fisiche e culturali.

La “lingua”, o la capacità di parlare bene, è vista come uno strumento potente che può aprire porte, risolvere problemi e creare opportunità. In un’epoca in cui viaggiare era difficile e rischioso, essere in grado di comunicare efficacemente poteva effettivamente “far attraversare il mare” a qualcuno, permettendogli di negoziare, commerciare e interagire con successo con persone di altre terre.

Questo proverbio sottolinea quindi l’importanza dell’eloquenza e della diplomazia, qualità che possono aiutare a navigare attraverso le complessità della vita e a raggiungere obiettivi che altrimenti potrebbero sembrare irraggiungibili.

MANCIA RU TO MANCIA E RU TO’ SAZIATINNI!

Il proverbio siciliano “mancia ru to mancia e ru to’ saziatinni”, che significa “mangia del tuo e del tuo saziati”, invita a fare affidamento sulle proprie risorse e capacità. Questo detto sottolinea l’importanza dell’autosufficienza e dell’uso responsabile di ciò che si possiede.

Le origini di questo proverbio sono radicate nella cultura siciliana, che valorizza la prudenza e l’indipendenza. In una società agraria come quella siciliana tradizionale, dove il lavoro e la produzione erano strettamente legati alla terra e alle risorse personali, era essenziale saper gestire ciò che si aveva per garantirsi il sostentamento.

Il messaggio è chiaro: utilizzare le proprie forze o risorse non solo per sopravvivere, ma anche per prosperare, senza dipendere eccessivamente dagli altri. Inoltre, il proverbio può essere interpretato come un invito a valorizzare e a non sprecare le proprie risorse, siano esse materiali o immateriali, come il tempo e le competenze personali.

In un contesto più ampio, il detto può essere visto come un principio di vita, che incoraggia a fare il meglio con ciò che si ha, a lavorare sodo e a essere contenti e grati per i propri mezzi, piuttosto che invidiare o desiderare ciò che appartiene agli altri.

NUDDU SI PIGGHIA SI NUN S’ASSUMIGGHIA!

Il proverbio “nuddu si pigghia si nun s’assumigghia”, che significa “nessuno si prende se non si somiglia”, riflette l’idea che le persone tendono a scegliere partner o amici che condividono caratteristiche simili. Questo detto siciliano sottolinea come spesso ci si unisca a chi ha tendenze e vedute simili alle proprie, suggerendo che ciò possa rivelare qualità meno positive.

Le origini di questo proverbio possono essere collegate alla saggezza popolare siciliana, che osserva e commenta le dinamiche sociali e relazionali. In Sicilia, così come in altre culture, si ritiene che le persone siano attratte da chi è simile a loro, sia in termini di aspetto che di personalità. Questo può essere interpretato come un meccanismo di conforto e conferma delle proprie convinzioni e comportamenti.

Tuttavia, il proverbio porta con sé anche una sfumatura critica: a volte, il fatto che due persone si assomiglino può indicare che condividono anche aspetti negativi del carattere o comportamenti discutibili. In altre parole, il detto mette in guardia dal fatto che l’attrazione verso simili potrebbe non sempre portare a risultati positivi, specialmente se le “somiglianze” sono vizi o difetti.

U CAVADDU BONU SI VIRI A CURSA LONGA!

Il proverbio “u cavaddu bonu si viri a cursa longa”, che si traduce come “il cavallo buono si vede alla lunga”, enfatizza l’importanza di valutare le qualità di una persona o di una cosa nel tempo, piuttosto che basarsi su impressioni immediate. Questo detto siciliano è particolarmente significativo in una cultura che apprezza la resistenza, la costanza e la capacità di mantenere un alto livello di prestazione nel lungo periodo.

Le origini di questo proverbio possono essere collegate alla tradizione agricola e pastorale della Sicilia, dove il cavallo era un elemento fondamentale della vita quotidiana e del lavoro. Un cavallo che dimostrava resistenza e affidabilità nel tempo era molto più apprezzato di uno che eccelleva solo in brevi momenti. Analogamente, le persone venivano giudicate in base alla loro capacità di affrontare le sfide della vita nel corso del tempo.

In un contesto più ampio, il proverbio riflette la saggezza popolare che riconosce che le vere qualità emergono solo attraverso esperienze prolungate e spesso sotto pressione. È un invito a non affrettare i giudizi e a riconoscere che il valore e la forza di una persona si manifestano pienamente solo dopo aver superato prove e difficoltà.

VOLI A ‘VUTTI CHINA E A MUGGHIERI ‘MBRIACA!

Il proverbio siciliano “voli a ‘vutti china e a mugghieri ‘mbriaca” (vuole la botte piena e la moglie ubriaca) è una metafora che esprime il desiderio di avere più di quanto sia ragionevolmente possibile ottenere, o di volere benefici contraddittori allo stesso tempo. Questa espressione è usata per descrivere qualcuno che non è mai soddisfatto e cerca sempre di ottenere il massimo senza compromessi.

Le origini di questo detto sono radicate nella cultura e nella storia siciliana, che è stata influenzata dalle diverse popolazioni che hanno dominato l’isola. La Sicilia, con la sua posizione strategica nel Mediterraneo, è stata da sempre terra d’approdo e meta ambita, arricchendosi di un patrimonio culturale e linguistico unico. I proverbi siciliani, come questo, sono spesso il risultato di una saggezza popolare millenaria e riflettono la realtà vissuta e le tradizioni di un popolo.

Nel contesto del proverbio, la “botte piena” rappresenta la prosperità materiale, mentre la “moglie ubriaca” simboleggia il desiderio di libertà personale e di piacere. Il detto mette in luce l’impossibilità di avere entrambi gli aspetti contemporaneamente senza che l’uno pregiudichi l’altro. È un monito a valutare le proprie aspettative e a fare scelte consapevoli, accettando che nella vita spesso si debba trovare un equilibrio tra diversi desideri e realtà.

Inoltre, il proverbio è stato citato nel famoso libro “I Viceré”, evidenziando la sua risonanza nella letteratura e nella cultura italiana. Questo dimostra come i modi di dire possano trascendere il loro uso colloquiale per diventare parte integrante dell’identità culturale di un popolo.

TANTU VA A QUARTARA ALL’ACQUA CA SI RUMPI O SI CIACCA!

Il proverbio “tantu va a quartara all’acqua ca si rumpi o si ciacca” (tanto va la brocca all’acqua fino a quando si rompe o lesiona), riflette una verità universale sull’usura e la resilienza. Originario del contesto medievale, questo detto è stato utilizzato per secoli per esprimere l’idea che l’uso continuo e ripetuto di qualcosa, o l’esposizione costante a una situazione, alla fine porterà a conseguenze negative.

La brocca, in questo caso, simboleggia un oggetto (o una persona) che viene utilizzato frequentemente, e l’acqua rappresenta l’azione ripetitiva o lo sforzo. Il proverbio avverte che, nonostante la resistenza o la forza apparente, ogni cosa ha un limite di sopportazione prima di cedere.

Le sue origini possono essere rintracciate nel Medioevo, come dimostrato da una miniatura tratta dal ‘Libro d’Ore con proverbi’ – codice NAL 3134 (metà XV secolo), conservato presso la Bibliothèque nationale de France a Parigi. Questa associazione con i libri d’ore, che erano manoscritti devozionali personali molto diffusi tra i laici devoti, suggerisce che il proverbio aveva un significato morale e veniva utilizzato per insegnare e ricordare le virtù della moderazione e della prudenza.

In Sicilia, il detto è stato adattato nella forma dialettale “Tantu va la quartara all’acqua, fina ca si rumpi”, mantenendo lo stesso significato e servendo come promemoria che ogni azione ha le sue conseguenze e che la persistenza in comportamenti rischiosi o dannosi alla fine porterà a risultati negativi.

Questo proverbio è un esempio di come la saggezza popolare possa essere trasmessa attraverso generazioni, mantenendo la sua rilevanza e offrendo lezioni di vita che sono ancora applicabili ai giorni nostri. Ci ricorda di essere consapevoli delle nostre azioni e delle loro potenziali ripercussioni a lungo termine.

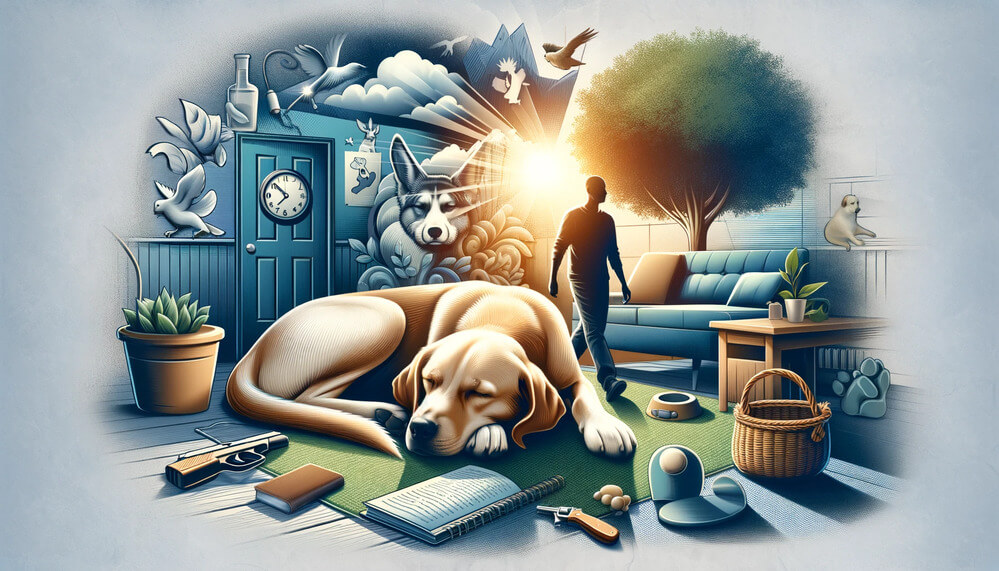

NUN ‘NCUITARI U CANI CHI DUORMI!

Il proverbio siciliano “nun ‘ncuitari u cani chi duormi” (non molestare il cane che dorme) è un monito alla prudenza nelle relazioni interpersonali. Esso suggerisce di non disturbare o provocare inutilmente gli altri, poiché ciò potrebbe scatenare una reazione indesiderata o aggressiva. La saggezza di questo detto sta nell’invitare a rispettare la tranquillità altrui e a evitare conflitti inutili.

Le origini di questo proverbio si perdono nella tradizione orale siciliana, ma è probabile che risalga a tempi antichi, quando la vita quotidiana era strettamente legata all’interazione con gli animali e l’ambiente naturale. Il cane, in particolare, è da sempre un simbolo di fedeltà e protezione, ma anche di aggressività se provocato. Pertanto, il detto riflette la conoscenza popolare secondo cui è meglio non risvegliare l’ira di chi è in uno stato di riposo o non interferire con chi è pacifico.

Inoltre, il proverbio può essere interpretato in senso più ampio, come un invito a non intervenire in situazioni che non ci riguardano direttamente o a non sollevare questioni che potrebbero portare a complicazioni. In questo modo, il detto trasmette un valore di discrezione e rispetto che è ancora rilevante nella società contemporanea, dove l’equilibrio nelle relazioni sociali è fondamentale per una convivenza armoniosa.

La persistenza di questo proverbio nel tempo dimostra come certe verità semplici, ma profonde, siano capaci di attraversare i secoli, mantenendo la loro validità e offrendo preziosi insegnamenti sul comportamento umano e sulle dinamiche sociali.

N’SIGNATI L’ARTI E METTILA RI PARTI!

Il proverbio “n’signati l’arti e mettila ri parti” (impara l’arte e mettila da parte) è un invito a valorizzare l’apprendimento e la maestria in un’abilità, conservandola come una risorsa preziosa per il futuro. Questo detto è radicato nella convinzione che acquisire una competenza non sarà mai tempo sprecato, poiché potrebbe rivelarsi utile in un momento successivo della vita.

Le origini di questo proverbio sono antiche e si trovano nella cultura popolare italiana. È stato citato anche da Carlo Goldoni nella sua opera teatrale “L’avventuriere onorato”, dimostrando come questo concetto fosse già ben consolidato nel tessuto sociale dell’epoca. La frase riflette l’importanza dell’apprendimento continuo e della preparazione per il futuro, un principio che è ancora valido oggi.

In Sicilia, come in altre parti d’Italia, questo proverbio è stato tramandato di generazione in generazione, sottolineando l’importanza di imparare un mestiere o un’arte. Non solo garantisce un mezzo di sostentamento, ma rappresenta anche una forma di sicurezza personale e indipendenza. In un mondo in costante cambiamento, dove le certezze lavorative sono sempre più precarie, il saper fare qualcosa di concreto può fare la differenza.

Inoltre, il detto può essere interpretato come un incoraggiamento a non trascurare le proprie passioni e talenti, anche se al momento possono sembrare non immediatamente utili o redditizi. È un promemoria che le abilità acquisite possono diventare fondamentali in momenti inaspettati, offrendo opportunità e vantaggi nel lungo termine.

TI MANCIASTI U SCECCU E TI CUNFUNNI PA’ CURA!

Il detto “ti manciasti u sceccu e ti cunfunni pa’ cura” (hai mangiato l’asino e ti confondi per la coda), è un’espressione siciliana che si riferisce a una situazione in cui, dopo aver compiuto la parte più ardua di un lavoro, si incontrano difficoltà nelle fasi finali, spesso considerate le meno impegnative. La frase suggerisce che dopo aver affrontato il grosso del compito, ci si impantana nei dettagli finali.

Le origini di questo detto sono interessanti e si intrecciano con la storia e la cultura siciliana. Il termine “sceccu”, che significa asino, è associato in Sicilia non solo all’animale ma anche all’ignoranza o alla stoltezza. Questa associazione ha radici etimologiche incerte, ma si trovano somiglianze con parole in greco, armeno, russo e turco.

Ci sono anche leggende che cercano di spiegare l’origine del termine. Una leggenda narra che, quando la figlia del re arabo Amir al-Mu’minin si innamorò di un siciliano e chiese al padre di essere più clemente con i siciliani, il re concesse alcune libertà ma vietò loro di cavalcare i cavalli. Gli isolani avvelenarono allora i cavalli per impedire anche agli arabi di cavalcarli, e quando gli arabi tentarono di importare nuovi cavalli, tutte le navi affondarono tranne quelle con gli asini. Gli sceicchi furono quindi costretti a cavalcare gli asini e furono derisi come “scecchi” dalla popolazione.

Un’altra leggenda collega il termine alla decisione del viceré spagnolo Giovanni I d’Aragona nel 1469, che vietò ai nobili e ai borghesi di cavalcare gli asini, relegando l’uso di questi animali ai ceti più poveri e analfabeti, rendendo così “sceccu” sinonimo di povero diavolo o stolto.

Queste storie folkloristiche e teorie linguistiche arricchiscono il significato del detto, che rimane ampiamente usato in Sicilia per esprimere la frustrazione di incontrare ostacoli inaspettati proprio quando si è vicini al completamento di un’impresa.

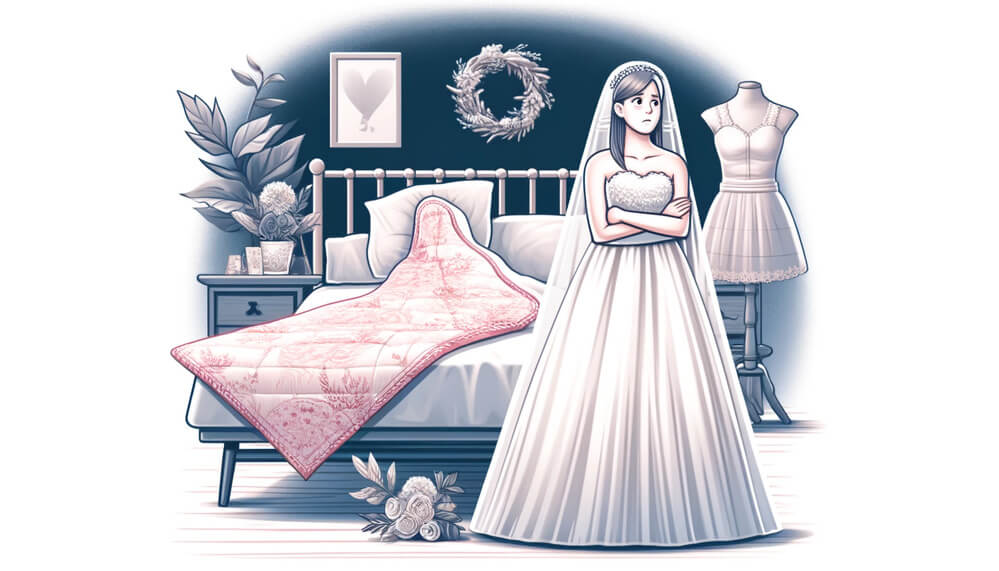

A SPUSA MAIULINA UN GODI LA CURTINA

Il proverbio siciliano “a spusa maiulina un godi la curtina” (la sposa di maggio non si gode la coperta invernale), riflette un antico pregiudizio secondo il quale sposarsi nel mese di maggio porterebbe sfortuna. Questo detto suggerisce che un matrimonio celebrato in maggio sarebbe di breve durata, tanto che la sposa non avrebbe nemmeno il tempo di godere dei beni del corredo nuziale, come la “cuttunina”, una coperta imbottita.

Le origini di questa superstizione sono profondamente radicate nella cultura siciliana e risalgono a credenze molto antiche. L’antropologo siciliano Giuseppe Pitrè documentò la presenza di questo pregiudizio già alla fine del 1700, citando il Vocabolario Siciliano di Michele Pasqualino del 1785. Inoltre, Pitrè nel suo volume “Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano” riporta che già nel 1832 si osservava una grande ripugnanza a contrarre matrimoni nei mesi di maggio e agosto, considerati di cattivo auspicio.

La superstizione ha anche radici romane. L’espressione latina “Mense malas Maio nubere” (a maggio si sposano le cattive) era usata in senso proverbiale e riportata da Ovidio nel suo poema “I Fasti”, che osservava come i matrimoni tra il 7 e il 9 maggio portassero sempre sfortuna. I romani evitavano di sposarsi in maggio perché era il mese dedicato ai “Lemuria”, giorni in cui si onoravano gli spiriti dei defunti, considerati inopportuni per celebrare le nozze.

Questa tradizione si è mantenuta nel tempo, influenzando le decisioni matrimoniali in Sicilia e in altre parti d’Italia, nonostante oggi possa suscitare più ilarità che preoccupazione. Tuttavia, la persistenza di tali credenze dimostra come le tradizioni e i pregiudizi culturali possano avere una lunga durata e influenzare le pratiche sociali anche in epoche moderne.

A CASA CAPI QUANTU VOLI U PATRUNI

Il detto “a casa capi quantu voli u patruni” (la casa è spaziosa solo se il proprietario lo vuole), è un proverbio che esprime una verità semplice ma profonda sulla natura dell’ospitalità e della generosità. La sua origine è radicata nella cultura siciliana, nota per la sua calorosa accoglienza e il forte senso di comunità. La tradizione orale siciliana è ricca di proverbi che trasmettono la saggezza popolare e i valori culturali, e questo detto ne è un esempio lampante.

La frase suggerisce che la grandezza di una casa non è determinata dalle sue dimensioni fisiche, ma dalla capacità del padrone di casa di essere ospitale. In altre parole, anche una piccola abitazione può sembrare grande se chi la abita è disposto ad accogliere gli altri con generosità. Al contrario, una grande casa può sembrare piccola se il padrone è avaro e poco incline all’ospitalità.

Questo detto riflette anche la flessibilità e l’adattabilità della cultura siciliana, dove le persone sono pronte a fare spazio e a condividere ciò che hanno, indipendentemente dalle limitazioni materiali. È un invito a valutare le relazioni umane e la qualità dell’accoglienza più delle ricchezze materiali.

In termini di origini, i proverbi siciliani come questo sono spesso tramandati di generazione in generazione e possono variare leggermente da una provincia all’altra. Nonostante ciò, il loro significato fondamentale rimane invariato e continua a essere un punto di riferimento per i valori e le norme sociali della regione.

L’INFLUENZA DEI SOPRANNOMI SICILIANI SULLA NOSTRA CULTURA: IL RUOLO DEGLI ‘NCIÙRI

Gli “inciuri” sono soprannomi o appellativi usati in maniera scherzosa, affettuosa o talvolta dispregiativa, tipici della cultura siciliana e in particolare di Palermo. Sono spesso basati su caratteristiche fisiche, tratti di personalità, abitudini o episodi particolari legati alla persona. Ecco alcuni dei più famosi:

- Babbaluci: utilizzato per descrivere una persona che è lenta nel fare le cose, simile a una lumaca (in siciliano “babbaluci”).

- Girgenti: un soprannome che potrebbe riferirsi a qualcuno di Agrigento, ma spesso usato per descrivere una persona che sembra provenire da lì per via del suo modo di fare o di parlare.

- Tignusu: utilizzato per descrivere una persona calva.

- Scassapagliara: utilizzato per descrivere una persona fastidiosa, che disturba continuamente.

- Lupinaru: riferito a una persona che ha l’abitudine di frequentare luoghi equivoci o di dubbia reputazione.

- Mani di corru: descrive una persona avara che non spende mai denaro.

- Testa di lignu: utilizzato per descrivere una persona testarda.

- Sparagnu: riferito a una persona molto risparmiosa, quasi tirchia.

- Zuccu: utilizzato per descrivere una persona sciocca o testarda.

- Panza virdi: usato per una persona pigra che non vuole fare nulla.

Origini e significato

Questi soprannomi sono parte integrante della cultura siciliana, e in particolare della vita quotidiana di Palermo. Vengono usati in contesti familiari, tra amici, e talvolta anche in ambito lavorativo. Gli inciuri sono spesso tramandati di generazione in generazione, mantenendo vivo il legame con la storia e la tradizione locale.

Uso e contesto

- In famiglia: gli inciuri sono spesso usati tra membri della famiglia come forma di affetto o scherzo.

- Tra amici: gli amici si chiamano per soprannome per creare un legame di complicità.

- Nel quartiere: gli abitanti di un quartiere usano inciuri per identificarsi tra loro e mantenere un senso di comunità.

Analisi e riflessioni

Gli inciuri riflettono la creatività linguistica e il senso dell’umorismo dei siciliani. Sebbene possano sembrare offensivi a prima vista, sono spesso usati in maniera affettuosa e giocosa. Tuttavia, è importante usare questi soprannomi con cautela e consapevolezza del contesto, per evitare fraintendimenti o offese.

Gli inciuri palermitani sono una parte vivace e colorata del dialetto e della cultura locale, rappresentando una forma di comunicazione ricca di significato e tradizione.

Conclusione

Le frasi, i detti e i proverbi palermitani rappresentano un patrimonio culturale di inestimabile valore, che offre una finestra sulla saggezza popolare, sulle tradizioni e sulla mentalità del popolo siciliano. Queste espressioni linguistiche, spesso colorite e piene di significato, sono molto più che semplici parole: sono veicoli di storia, esperienze e valori trasmessi di generazione in generazione.

Attraverso i proverbi, come “A spusa maiulina un godi la cuttunina” o “Voli a ‘utti china e a muggheri ‘mriaca,” possiamo comprendere le credenze, le superstizioni e le osservazioni pratiche che hanno guidato la vita quotidiana della gente. Gli ‘Nciùri, i soprannomi, aggiungono un ulteriore strato di ricchezza linguistica, mostrando l’umorismo, l’affetto e talvolta la critica sottile che caratterizza le interazioni sociali siciliane.

In un mondo che cambia rapidamente, dove le tradizioni rischiano di perdersi, è fondamentale preservare e valorizzare questi tesori linguistici. Essi non solo ci ricordano le nostre radici, ma ci insegnano anche lezioni di vita e ci offrono una prospettiva unica sulla resilienza e la creatività umana.

La cultura palermitana, con la sua vibrante tradizione di detti e proverbi, continua a influenzare e arricchire il nostro linguaggio e la nostra comprensione del mondo, dimostrando che, nonostante il passare del tempo, certe verità rimangono universali e senza tempo.

Potrebbe interessarti anche: I dintorni di Palermo: 7 località da visitare

H2: NON SAI COME ARRIVARE A PALERMO?

Appena atterri all’Aeroporto Falcone e Borsellino puoi facilmente raggiungere la Stazione Centrale di Palermo grazie ai nostri comodi autobus. Questo sarà solo l’inizio di un meraviglioso viaggio in città.

Parti per la Sicilia e sali a bordo dei pullman Prestia e Comandè! Acquista i biglietti